Dernier truc avant de partir, le trésor.

J’expliquerai plus tard la genèse et certaines des conséquences de cette construction. Donc on va partir d’un objet tout fait, sans trop savoir d’où il vient exactement. Si je peux me permettre cela, c’est que c’est un trésor, justement, il transcende les choses et peut devenir compréhensible tout seul si on sait le mettre en scène, ce que j’explique ensuite.

Les quatre traits me sont apparus petit à petit, et à la fin s’est offert à moi ce jeu-là qui consiste à prendre de grands verbes de l’ontologie qui sont communs à l’antiquité et au contemporain, pour les classer selon les traits d’abord. Je l’ai fait sans ambition, comme un archéologue, ces traits sont apparus lentement et pour le moment je ne vois rien à changer, avec quand même plutôt moins d’assurance pour le trait delta que pour les trois autres, mais beaucoup d’émerveillement pour ce qu’il apporte : une clôture d’une élégance folle.

- alpha [sentir/calculer] ;

- bêta [être/penser] ;

- gamma [vouloir/agir] ;

- delta [créer/comprendre].

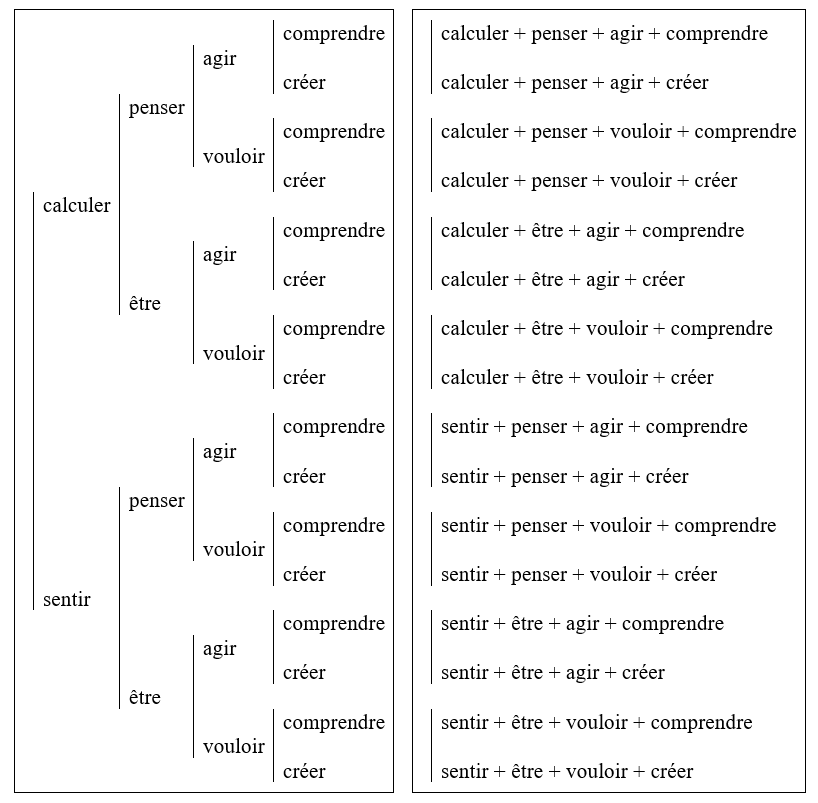

Quand on a les quatre traits on, peut automatiquement faire la représentation des seize catégories avec leur arborescence :

C’est autant une théorie générale ontologiquement formelle de la forme ontologique, qu’une typologie des styles CC. Forcément, une théorie du tout est supposée marcher avec tout. Par exemple, comme je suis un irrationnel, intellectuel, réactif et sérieux, je suis donc [sentir + penser + vouloir + comprendre] selon cette approche généraliste.

Mais la théorie du trait par la rotation « veut » littéralement autre chose. Elle présente l’ontologie formelle vue pour l’heure selon l’aspect catégorique, la même donc, mais sous un autre jour. J’ai fait ce qu’elle me disait à petites touches, à force d’extirper des bribes de compréhension. Pour commencer, les traits veulent renverser ce qui était ma logique unique selon l’aphorisme chinois duquel je n’ai pris arbitrairement et consciemment qu’un seul sens : « le tao va du yin au yang » que mes équations représentent ainsi : [tao][yin/yang] et qui se dit que le tao est constitué de ses deux parties, la division étant théorique, idéelle, ce qui est une affirmation pleine d’étrangeté que l’on a déjà rencontrée, mais c’est plus tard qu’elle pourrait s’avérer à sa place, quand on aura avancé sur une des conséquences des plus troublantes, mais pourtant évidentes de cette histoire de traits. Ce dernier mystère est intimement lié à la fractalité de l’ontologie formelle, le fait qu’une règle unique, celle de l’aphorisme, soit partout la même.

Il faut prendre en compte le fait que l’aphorisme, même s’il est employé le plus souvent selon ce sens premier, ne peut s’y réduire, il doit pouvoir être lu aussi « le tao va du yang au yin » à cause du retour, à cause du fait que l’on parle bien d’un cycle. Mais voilà, mon choix de lecture est correct pour le retour du yang au yin, puisque mon choix est fait en fonction de la représentation qui contient le retour et même plus, l’enchainement des allers et retours pour les formes supérieures à la triade.

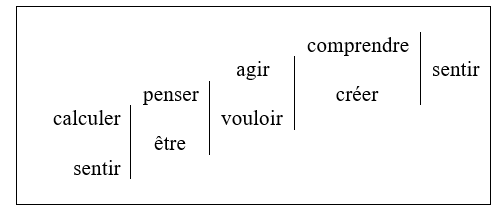

En fait, si le retour est clair dans une structure dyadique, c’est plus compliqué pour des formes supérieures, il y a des enchaînements qui se produisent au sein de l’arborescence. L’essence du trait est dans l’enchainement des concepts formels. Ainsi, les traits « veulent » être représentés comme cela, avec le tao qui découle du trait, les deux « fabriquent » le un. Peut-être qu’un jour j’aurais les moyens d’expliquer mieux comment tout cela se passe, mais pour le moment ce n’est pas le cas. Bref, tranchons, le tableau que vous voyez ensuite est ce qui m’a été dicté :

En suivant ce que j’ai dit au-préalable, le tableau se lit de bas en haut et de gauche à droite. Il y a huit verbes, le neuvième n’étant que la répétition du premier, ce qui indique le bouclage de la boucle. Voici cette lecture :

Tout commence à sentir et calculer. Sentir c’est en venir à calculer ; sentir et calculer c’est être ; être c’est en venir à penser ; être et penser c’est vouloir ; vouloir c’est en venir à agir ; vouloir et agir c’est créer ; créer c’est en venir à comprendre ; créer et comprendre c’est sentir.

La ligne de séparation physique dans le tableau est la représentation du trait ontologique : il est la triade qui est représentée de chaque côté du trait. Le yin du trait est aussi le tao du précédent. Le yang est « apparition » naturelle du yin (« yin c’est en venir à yang ») qui est aussi le tao précédent. La maîtrise du yin, qui est le tao précédent, et du yang naissant aboutit au nouveau tao. C’est une échelle ontologique à quatre niveaux.

Ce tableau est strictement construit selon la règle de la rotation. La rotation, je le rappelle est l’origine du trait, c’est cette affirmation ontologique qui m’est apparue presque par désœuvrement et sur laquelle j’ai construit tout cela. La rotation part du fait que dans l’équation [tao][yin/yang], le membre [tao] est [yin] et que donc le membre [yin/yang] et [yang], que l’on représente ainsi : [tao/[yin/yang]] dans le sens qui veut dire [monade/dyade].

Avant, la rotation était pour moi une caractéristique amusante, maintenant c’est la façon dont naissent les traits et avec eux, le discernement ontologique ou naturel du sens que ne contient pas encore l’aphorisme chinois. Généraliser la rotation en traits a impliqué une syntaxe, une règle d’écriture que j’ai respectée dans le trésor. Je la reporte dans cette seconde façon plus complète de lister les traits qui se contente d’ajouter un [tao] après le [yin/yang], tao qui est de façon logique le yin suivant :

- alpha [sentir/calculer][être] ;

- bêta [être/penser][vouloir] ;

- gamma [être/penser][créer] ;

- delta [être/penser][sentir] ;

Un jour j’ai compris que tout commençait au fait de sentir et que tout finissait au sens. La polysémie du mot français « sens » permet ce qui pourrait bien ressembler essentiellement à de la langue des oiseaux, ce qui reste mon déterminant par défaut, puisque je n’ai pas encore poussé la recherche dans les retranchements des autres langues du monde. Ce n’est pas suffisant d’un point de vue rigoureux, mais c’est quand même extrêmement satisfaisant d’un point de vue empirique.

Quand on a correctement bouclé une boucle quelconque par la compréhension, qui est le sommet de la sémantique, alors se fabrique un élément sensible de plus en nous, quelque chose qui, tenant certes de la compréhension, devient un élément réflexe, c’est-à-dire une source nouvelle pour l’intuitivité du sentir. Là, le sémantique devient le sensible.

Je vis avec cette représentation depuis plusieurs mois. Je ne cesse d’y revenir et elle tient sacrément bien la route. Elle a eu la magie d’opérer instantanément pour deux personnes de mes grands proches qui sont absolument réfractaires à tous mes discours psycho-ontologiques : chacun d’eux a juste effleuré le tableau des yeux et a dit « oui » plusieurs fois, et « oui » à la fin, ce qui, vu les personnes, vaut autant pour moi que l’aval de grands penseurs.